- 입력 2018.10.16 17:34

[뉴스웍스=최승욱 기자] 조직이나 개인이나 첫 시도는 떨리는 일이다. 목표가 국내 독자기술 개발이라면 애국심까지 발동된다. 끈질긴 노력으로 성공할 경우 외화를 절약할 수 있고 외국에 기술을 팔아 외화를 가져올수 있다면 더할 나위 없다.

이런 측면에서 한국가스공사와 삼성중공업,대우조선해양,현대중공업의 도전을 되돌아보자.

액화석유가스(LNG)운반선의 건조 가격은 통상 1만3000~1만4000TEU(1TEU는 20피트 길이 컨테이너 크기)급이 1억8000만달러 수준이다. 유조선의 두배가 넘는 고부가치선박이다.

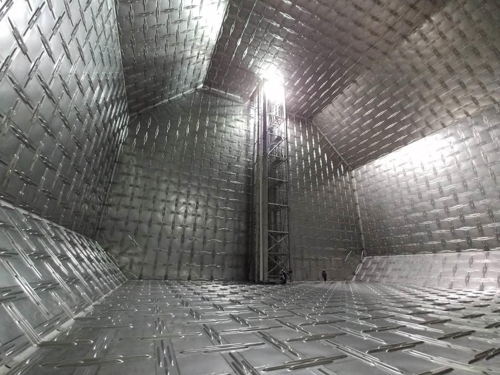

LNG선의 화물창은 기체 상태의 천연가스를 영하 162도의 액화상태로 담는 밀폐공간이다. 주름진 스텐레스스틸과 보온재로 구성된다.

화물창의 핵심기술은 단열재와 멤브레인. 이 기술을 처음 개발, 떼 돈을 번 회사가 프랑스의 GTT다. GTT는 이 기술을 제공하는 대신 로얄티로 조선사로부터 선박가격의 5%를 가져간다. 전세계 LNG운반선의 7할 가량을 장악 중인 한국 조선 3사가 1990년부터 GTT에 지급한 로얄티가 2조5000억원에 이른다.

기술 종속에서 벗어나고 수익성을 확보하기위해 정부와 조선업계는 2005년부터 197억원의 연구개발비를 투입,한국형 화물창 개발에 나섰다. 육상용 멤브레인 LNG저장탱크를 개발한 가스공사와 조선 3사의 노력 끝에 2014년 KC-1(Korean Cargo Containment System Model 1)기술을 개발했다. 프랑스에 이은 세계 두 번째의 쾌거였다. 한국과 미국 프랑스,영국에서 인증을 받고 탱크구조와 자동용접장치 등 기술로 국내외에서 50건의 특허를 취득했다. 기존 LNG화물창보다 열 충격방지와 안전성을 높였고 우수한 단열성능를 확보했다고 자평했다.

기쁨은 잠시였다. 삼성중공업은 KC-1을 처음 탑재한 LNG선 2척을 건조, 지난 2월 9일과 3월 9일 SK해운에 인도했다. 가스공사가 미국 사빈패스로부터 연간 280만톤의 LNG를 도입하기위해 발주한 여섯 척 가운데 마지막 선박인 국적선 26호 세레니티가 LNG를 싣고 한국으로 돌아오던중 사고가 터졌다. 화물창 외벽 119개 부위에서 결빙 현상이 발생한 것이다. 무더기 결함으로 가스 누츨 우려가 나오면서 5개월째 부두에 묶여 있다. 국적선 27호 스피카는 3월 출항해 미국 사빈패스 LNG터미널에 도착했지만 위험성을 이유로 아예 LNG를 싣지도 못하고 한국으로 되돌아온 뒤 2개월째 운항을 못하고 있다. KC-1의 설계에 오류가 있었다는 평가가 나온다. 이로인해 2025년까지 25척의 LNG선박을 수주해 수입대체 2500억원, 원가절감 1875억원, 고용 창출 1650명 등의 경제파급효과를 기대했던 가스공사는 골머리를 앓고 있다.

첫 한국형 LNG선이 첫 상업 운항에서 실패했다는 사실은 국민들에게 거의 알려지지 않았다. 지난 7월초에야 한 언론에 처음 보도됐지만 후속 기사는 적었다. 국회 국정감사에서도 SK해운,삼성중공업의 손해가 막심하다는 지적이 나왔지만 그다지 비난여론을 찾아볼 수 없다. 첨단 기술을 개발하는데 따른 시행착오로 받아들여졌기 때문일 것이다. 합리적인 판단이 아닐 수 없다.

문제는 이번 프로젝트가 국내 방위산업체와 관련되었다면 정치권과 시민단체, 언론에서 '방산비리'라고 비난 공세를 퍼부었을 것이 뻔하다는 점이다.

미국이 현존 최신예 스텔스 전투기로 평가받는 F-35를 개발하는 과정에서 문제가 쏟아졌다. 소프트웨어 결함 등이 지속적으로 나오면서 전력화(실전배치)기간이 계속 늦어졌다. 심지어 초도양산(전체 사업물량 중 최초로 사업승인된 물량을 생산)과정에서 치명적인 엔진 결함으로 화재가 발생하기까지 했다. 이후 결함을 극복하고 순조롭게 양산하면서 전세계에 수출하면서 미국 국익에 기여하고 있다. 한국도 내년부터 40대를 순차적으로 도입한다. 이와관련, 최기일 국방대 교수는 "높은 기술력을 갖고 있는 미국 등 선진국에서는 무기체계 개발에 실패하거나 개발 완료 전후에 결함이 발생해 당초 계획보다 개발기간과 예산이 늘어나는 사업이 계속 발생하고 있지만 이를 비리라고 판정하지 않는다"고 전했다.

명품무기에서 불량무기로 전락, 최근 수년간 국회 국방위원회 국정감사에서 단골메뉴가 된 K-11 복합형 소총은 한국국방과학연구소(ADD)가 개발한 무기체계이다. 폭발사고나 사격통제장치 균열, 낮은 명중률, 배터리 용량 제한 등 각종 약점이 드러나 현재 군 창고에 전량 보관되어 있는 상태다. 국산 무기개발의 대표적 실패사례로 기록될 가능성이 높지만 그렇다고 해서 생산과 관련된 업체들이 고의적으로 개발실패를 초래한 것은 아니다.

한국 경제는 압축성장으로 커오면서 세계 일류를 지향해왔다. K-2 전차 파워팩, 수리온 헬기 등 국내에서 개발된 일부 무기체계에서 품질 불량이나 성능 미충족 문제가 발생한 것은 아쉬운 대목이다.

국내에서 무기체계를 개발하는 과정에서 각종 결함이 지속적으로 나오는 데에는 이유가 있다. 무엇보다 국내 기술역량에 대한 충분한 이해와 고려없이 선진국 무기를 능가하는 좋은 무기를 선진국보다 짧은 기간과 적은 예산으로 개발,납품하라는 군과 국방부,방위사업청의 요구 때문이다. 국내 방산업체의 연구개발 실패와 정부의 정책적 실패를 용인하지 않고 이런 잘못을 방위사업 비리로 간주하는 작금의 현상에 대해 진지하게 성찰해야 할 때다.