- 입력 2019.11.11 16:37

응급사망비율에서도 서울동남권, 성남권 ,대전동부권이 낮아

[뉴스웍스=고종관 기자] # 목디스크로 대구에서 재활치료를 받던 A씨(62)씨는 최근 팔저림과 심한 두통으로 인근 병원에 후송됐다. 검사결과는 급성 허혈성뇌졸중. 응급상황이었지만 해당 병원에서 시술이 어려워 40분 거리의 대학병원으로 이송됐고, 이 과정에서 시간이 지체돼 손발에 영구장애가 남았다.

# 전북에 사는 B씨(71)는 욕실에서 넘어져 대학병원으로 후송됐다. 고관절 골절로 다행히 응급상황은 아니어서 깁스를 한 채 2주만에 퇴원했다. 문제는 이후에 발생했다. 독거노인인 B씨는 불편한 몸과 기력저하로 재활치료를 받지 못했고, 근력저하로 다시 골절이 발생하자 재입원한 것이다. 이후 그는 늘어나는 의료비에 우울증까지 겹쳐 하루종일 침상에 누워지내는 신세가 됐다.

만일 이 두 환자가 서울, 그것도 강남지역에 살았다면 어떤 결과가 나왔을까.

정부가 11일 발표한 ‘지역의료 강화대책’에선 이러한 자원 편중에 의한 '건강불평등'이라는 불편한 진실이 여지없이 드러난다. 우리나라 의료수준이 세계 반열에 올라 의료관광 대국이 되고, 여기에 건강보험 보장성강화로 모든 국민에게 질좋은 의료서비스가 제공된다고 하지만 실상은 전혀 다른 것이다.

예컨대 서울 동남권(서초, 강남, 송파 등)과 강원 영월권의 건강불평등 문제를 비교해보자. 서울동남권의 경우, 적정의료를 1로 잡았을 때 입원사망비는 0.83, 응급사망비 0.85, 뇌혈관사망비는 0.84였다. 반면 영월권은 각각 1.74, 2.09, 2.04로 나타났다. 영월 주민이 중증으로 인한 입원 또는 응급질환으로 사망할 확률이 서울 강남 주민의 두 배가 넘는 것이다.

응급사망비의 경우, 전국 70개 지역 중 지역별 편차가 높은 곳은 영월권을 위시해 속초권(1.68), 포천권(1.49)이 꼽혔고, 반면 성남권과 대전동부권은 0.85로 서울동남권과 같은 수준을 보였다.

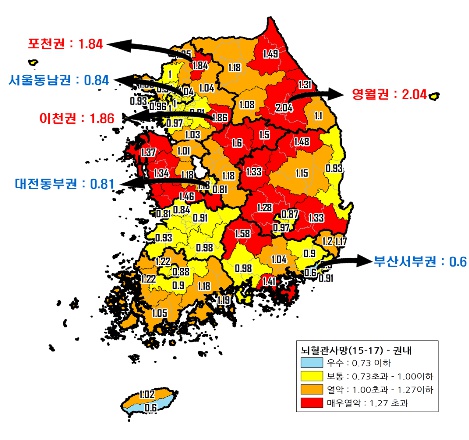

뇌혈관질환이 발생했을 때의 사망비율은 부산서부권이 가장 낮은 0.6을, 다음이 대전동부권 0.81, 서울동남권 0.84로 조사됐다. 하지만 높은 곳은 영월 2.04 이어 이천권 1.86, 포천권 1.84로 모두 두배가 넘었다. (그림 참조)

또 퇴원 후 적정 사후관리가 안돼 재입원하는 비율은 해남권 1.34, 정읍권 1.30, 목포권 1.26으로 높게 나타났고, 대전동부권(0.8)과 강릉권 (0.84), 서울동남권(0.84)은 양호한 수준을 보였다.

이처럼 질병관리에 지역간 편차가 발생하는 것은 의료자원의 편중 때문이다. 인력과 의료시설·장비로 대별되는 의료자원이 대도시, 그것도 서울로 집중돼 있고, 이로 인해 의료의 접근성에서 큰 격차가 벌어지는 것이다. 결국 정부의 ‘지역의료 강화대책’은 한쪽으로 몰리는 '의료자원의 균등화'에 다름 아니다.

정부의 이러한 방침이 방향은 맞지만 현실적으로 정책을 구현하는 데는 쉽지 않을 것으로 전망된다. 정부의 통제 하에 있는 공공의료 비중이 크게 낮은데다, 지방 민간의료기관의 의료인력난과 투자기피가 갈수록 심화되기 때문이다.

지방의 한 병원장은 “지금도 의사와 간호사 구하기가 쉽지 않고, 주민의 탈지방화로 인구(환자)가 감소해 병원들이 문을 닫는 상황”이라며 “화려한 말잔치보다 지방 의료기관부터 살리는 정책 점검이 더 중요하다”고 말했다.