기자명

고종관 기자

- 입력 2020.05.22 16:27

서울대병원 이동연 교수팀 분석…"석고고정 등 적극적 치료 필요"

[뉴스웍스=고종관 기자] 한번 삐끗한 발목은 자주 염좌를 일으켜 애를 먹인다. 이른바 ‘만성 족관절불안정증’이다. 이러한 만성 족관절불안증 환자의 30% 정도가 작은 뼛조각이 손상 부위에 남아있는 것으로 나타났다.

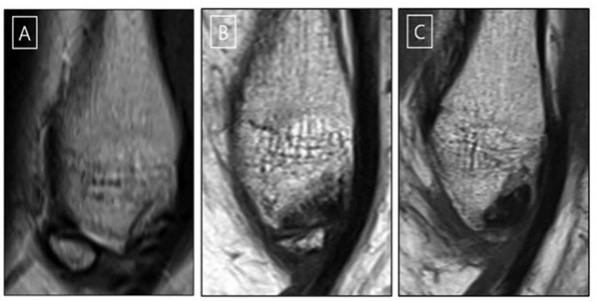

서울대병원 정형외과 이동연 교수팀(강원대병원 이두재, CM 충무병원 신혁수)은 보존적 치료를 받아온 만성 족관절 불안정증 환자 252명을 조사한 결과, 3분의 1에 해당하는 환자의 발목부위에 뼛조각인 비골하부골이 남아있는 것을 확인했다고 22일 발표했다.

비골하부골은 발목이 삐끗할 때 인대가 손상되면서 함께 떨어져나간 뒤 회복과정에서 처리되지 못하고 조직내에 남아있는 뼛조각이다. 조사에 따르면 이러한 뼛조각은 타원형이 80%이었으며, 크기도 제법 큰 것으로 드러났다.

대체로 발목 염좌는 심한 경우가 아니라면 보존적 치료를 시행한다. 발목을 부목 등으로 고정시켜 늘어난 인대가 제자리를 잡을 때까지 증상만 치료하는 것이다. 하지만 이렇게 치료한 발목은 대수롭지 않은 충격에도 다시 염좌를 일으킬 정도로 불안정하다. 조직에 남아있는 비골하부골은 발목 불안정증을 유발할 뿐 아니라 발목의 가동성을 떨어뜨리는 등 움직임을 방해할 수 있다.

이동연 교수는 “소아청소년기에 발목 외상이 생기면 뼛조각이 발생할 가능성이 높기 때문에 석고고정 등 적극적인 치료가 권장된다”고 말했다.

이번 연구는 미국족부족관절정형외과 공식학회지 ‘Foot and ankle international’ 최근호에 게재됐다.

고종관 기자

kojokw@newsworks.co.kr

기자페이지