- 입력 2025.06.17 17:31

최저임금 1만1500원 제시에…경영계 "현실 외면한 과도한 요구"

[뉴스웍스=허운연 기자] 내년도 최저임금을 논의할 최저임금위원회 5차 전원회의가 17일 정부세종청사에서 열렸다.

이날 회의에서는 업종별 차등적용 여부를 논의했다. 경영계는 도입을, 노동계는 반대하고 있다. 작년에는 차등적용에 대해 27명(근로자·사용자·공익위원 각 9명) 중 15명이 반대해 단일적용으로 결정됐다. 또 노동계가 최초 제시한 시급 1만1500원에도 경영계는 반발했다.

근로자위원인 류기섭 한국노총 사무총장은 모두발언을 통해 "업종별 차별 적용 논의는 최저임금법 심의 항목이라는 이유 만으로 매년 매회차 다뤄지지만, 지난 38년간 유지해 온 단일적용 원칙이 기본원칙으로서 왜 지켜져 왔는지를 사용자 위원들은 숙고해보길 바란다"며 "업종별 차별 적용은 '최저임금으로 차별을 제도화하겠다'는 의미"라고 말했다.

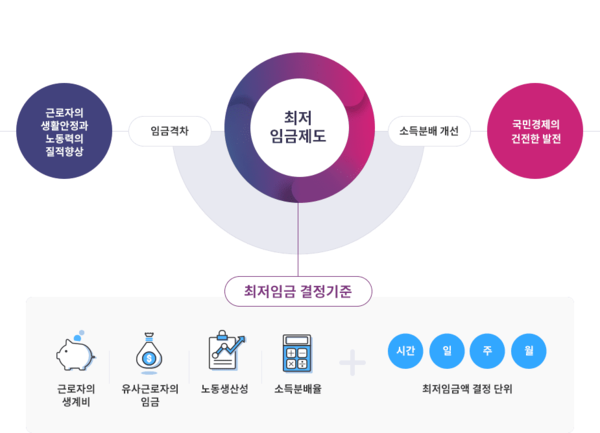

이어 "현행 최저임금제도 취지는 명확하다. 저임금 노동자의 생활 안정 및 보호를 위해 헌법이 정한 국가가 개입하는 법정 기준임금"이라며 "한국노총은 일말의 여지도 없는 업종별 차별 적용 반대 입장"이라고 재차 강조했다.

반면 류기정 한국경영자총협회 총괄전무는 "최저임금 수준을 감내하기 힘든 일부 업종이라도 구분 적용을 도입할 필요가 있다"고 주장했다.

내년도 최저임금 수준에 대한 노사 입장 차도 여전하다. 한국노총과 민주노총, 모두를 위한 최저임금 운동본부는 지난 11일 서울 세종문화회관 계단 앞에서 기자회견을 열고 2026년 적용 최저임금 시급 1만1500원(월 240만3500원, 209시간 기준)을 요구했다.

올해 1만30원보다 1470원(14.7%) 인상된 수준이다. 작년 최초안(1만2600원)보다는 낮지만, 경영계와는 격차가 크다.

류기정 경총 총괄전무도 "영세중소기업과 소상공인의 절박한 경영 현실을 외면한 매우 과도하고 터무니없는 요구"라며 "이들에게 사업을 그만두라는 것과 다를 바 없다"고 지적했다.

앞서 중소기업중앙회가 지난달 19일부터 30일까지 중소기업 1170개사를 대상으로 실시한 설문조사 결과를 보면 중소기업 66%는 내년도 최저임금을 동결(43.8%) 또는 인하(22.2%)해야 한다고 응답했다.

최저임금 인하 응답은 전년(2.8%)보다 크게 늘었다. 지속되는 경영환경 악화 속에 한계 상황에 봉착한 중소기업과 소상공인이 증가한데 따른 것으로, 실제 중소기업의 64.1%는 경영상황이 악화됐다고 답했다.

인상 응답의 경우에도 인상률은 낮았다. 1% 내외 인상(11.5%), 2~3% 이내 인상(15.8%), 4~5% 이내 인상(5.2%) 등에 그쳤다. 작년 최저임금도 인상률은 1.7%(170원)에 불과하다.

경영계가 인상에 난색을 표하는 가운데 민주노총은 오는 18일 서울지방노동청에서 '최저임금노동자 민주노총 공동파업대회'를 열어 업종별 차등적용 논의를 규탄하고 최저임금의 대폭 인상을 촉구할 예정이다.

한편 최저임금 심의시한은 보름도 남지 않았다.

앞서 김문수 전 고용노동부 장관은 지난 3월 31일 최저임금위원회에 내년도 최저임금 심의를 요청했다. 고용부 장관의 심의 요청 이후 90일 이내에 최저임금 심의를 마쳐야 한다. 고용부 장관은 매년 8월 5일까지 최저임금을 확정해 고시해야 한다.

올해 심의 법정시한은 오는 29일까지다. 다만 법적인 강제나 제재가 없는 일종의 '훈시규정'으로 해석되는 만큼 잘 지켜지지 않는다. 1988년 최저임금 제도 도입 이후 단 9차례만 지켜졌다.

작년에는 7월 12일 새벽에 투표를 통해 결정됐다. 심의 요청일 이후 105일 걸렸다. 재작년에는 역대 최장인 110일이 걸렸다. 올해도 시한 내 합의에 이르기는 어려울 전망이다.