- 입력 2024.10.31 10:10

[뉴스웍스=채윤정 기자] 삼성전자가 지난 3분기 반도체(DS) 사업에서 3조8600억원의 영업이익을 거뒀다. 이는 시장 전망치 4조~4조5000억원을 하회한 실적이다. 파운드리 및 시스템LSI 사업의 인센티브 충당 등 일회성 비용 증가가 큰 영향을 미친 것으로 분석된다.

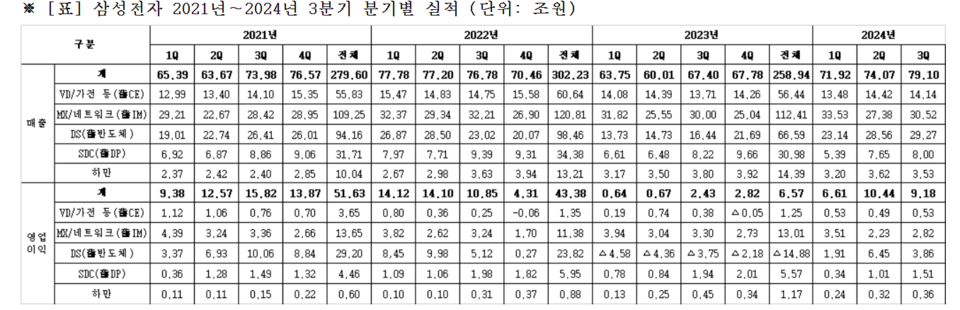

삼성전자는 31일 연결기준 매출 79조1000억원, 영업이익 9조1800억원의 3분기 실적을 발표했다. 매출과 영업이익은 지난해 같은 기간보다 각각 17.2%, 274.5% 증가했다.

금융정보제공업체 에프엔가이드가 집계한 삼성전자의 3분기 컨센서스(시장 추정치 평균) 매출 80조9003억원, 영업이익 10조7717억원과 비교할 때 매출은 2.2%, 영업이익은 14.8% 각각 낮았다. 특히 영업이익은 올해 1분기와 2분기 모두 10조원을 넘었지만, 3분기는 10조원에 달하지 못 했다.

전사 매출은 전 분기 대비 7% 증가한 것으로, 역대 최대 분기 매출을 기록했다. 기존 최대치는 2022년 1분기 77조7800억원이었다.

매출 총이익은 30조원으로, MX(모바일경험)의 플래그십 중심 매출 확대로 전 분기 대비 소폭 증가했다. MX 사업은 스마트폰 신모델 출시 영향으로 전 분기 대비 13% 개선됐으며, DS 부문은 하이엔드 메모리의 판매 증가로 전 분기 대비 3% 상승했다.

삼성전자는 기술 경쟁력 확보를 위한 적극적인 연구개발 투자를 지속하며, 분기 최대인 8조8700억원의 연구개발비를 기록했다.

◆시스템LSI·파운드리, 일회성 비용…실적 끌어내려

DS 부문은 매출 29조2700억원, 영업이익 3조8600억원을 기록했다.

메모리는 AI 및 서버용 수요에 적극 대응해 ▲HBM(고대역폭메모리) ▲DDR5 ▲서버용 SSD 등 고부가가치 제품 판매가 확대됐다. 단, 전 분기 대비 재고평가손 환입 규모 축소와 인센티브 충당 등 일회성 비용, 달러 약세에 따른 환영향 등으로 이익은 감소했다.

삼성전자 관계자는 "DS 부문 일회성 비용은 전사 영업이익 및 시장 컨센서스 차이보다 더 큰 규모여서 DS 영업이익 하락에 영향을 미쳤다"고 설명했다.

시스템LSI는 매출 극대화 및 재고 최소화로 매출은 증가했으나 일회성 비용 증가로 실적은 하락했다. SoC(시스템 온 칩)는 플래그십 제품의 신규 고객사 확보로 판매량이 증가했고 DDI(디스플레이 드라이버 IC)도 판매가 확대됐다.

파운드리는 모바일 및 PC 수요 회복이 기대보다 부진한 가운데 일회성 비용 영향으로 전 분기 대비 실적이 하락했다. 그러나 5나노 이하 첨단 노드 중심으로 수주 목표를 달성했고, 2나노 GAA(Gate All Around) PDK(Process Design Kit)를 고객사에 배포해 제품 설계가 진행 중이다.

DX(디바이스 경험)는 매출 44조9900억원, 영업이익 3조3700억원을 기록했다.

MX는 스마트폰, 태블릿, 웨어러블 신제품 출시로 전 분기 대비 매출 및 영업이익이 성장했다. 제품 경쟁력 강화를 위해 스펙이 향상되면서 재료비가 인상되었으나, 플래그십 제품 중심 판매로 매출이 확대돼 두 자릿수에 가까운 이익률을 확보했다.

네트워크는 사업자 투자가 축소되고 비수기 영향으로 전 분기 대비 매출이 감소했다.

VD(비주얼 디스플레이)는 ▲네오 QLED ▲OLED ▲대형 TV 등 전략 제품 판매에 주력하는 한편, 서비스 사업 매출을 확대해 전년 동기 및 전 분기 대비 매출 및 이익이 증가했다.

생활가전은 비스포크 AI 신제품 중심으로 프리미엄 제품 판매를 확대해 전년 동기 대비 실적이 개선됐다.

하만은 매출 3조5300억원, 영업이익 3600억원을 기록했다. 하만은 소비자 오디오 제품 판매 확대와 원가 구조 개선으로 전 분기 대비 실적이 개선됐다.

SDC(디스플레이)는 매출 8조원, 영업이익 1조5100억원을 기록했다. 중소형의 경우 주요 고객사 스마트폰 신제품 출시 대응으로 실적이 개선됐다. 대형의 경우 TV와 모니터의 견조한 수요를 바탕으로 전 분기 대비 판매량은 증가했으나 영업이익이 다소 감소했다.

3분기 환영향은 달러 및 주요 신흥국 통화 대비 원화 강세로, 달러 거래 비중이 큰 부품 사업 중심으로 전 분기 대비 전사 영업이익에 약 5000억원의 부정적 효과가 있었다.

◆4분기 세트 사업 약세…성장폭은 '제한적'

4분기는 반도체 부문 성장에도 불구하고 세트 사업의 약세로 성장폭은 제한적일 것으로 예상된다.

DS 부문은 고부가 제품 판매 확대 및 기술 리더십 확보에 집중하는 한편, DX 부문은 프리미엄 제품 판매 확대에 주력하고 AI 전략 강화를 통해 수익성 개선에 주력할 계획이다.

DS 부문에서 메모리는 서버 수요 강세가 유지되고 모바일은 일부 고객사 재고 조정이 지속될 것으로 전망되는 가운데, 수익성 위주로 사업 포트폴리오를 개선할 방침이다.

D램의 경우 HBM 판매를 지속 확대하고 서버용 DDR5는 1b 나노 전환 가속화를 통해 32Gb DDR5 기반 고용량 서버 수요에 적극 대응할 방침이다.

낸드의 경우 8세대 V낸드 기반 PCIe 5.0 판매를 더욱 확대하고 고용량 QLC(Quad Level Cell) 양산 판매를 통해 시장 리더십을 강화할 계획이다.

시스템LSI는 SoC의 경우 '엑시노스 2400' 공급을 확대하고 DDI는 IT용 OLED 확대 지원 및 모바일 OLED TDDI(Touch and Display Driver Integration) 제품 상용화에 집중할 계획이다.

파운드리는 주요 응용처 시황 반등이 지연되면서 고객 수요 약세가 전망되는 가운데, 다양한 응용처를 확대해 실적 개선을 추진하고 2나노 GAA 양산성 확보 등을 통해 고객 확보에 주력할 방침이다.

DX 부문 중 MX는 연말 성수기에 대응해 갤럭시 Z 폴드6·플립6, S24 시리즈 등 AI 스마트폰의 견조한 판매를 이어가 연간 두 자릿수 이상 플래그십 매출 성장을 추진할 계획이다.

태블릿과 웨어러블도 성능을 대폭 강화한 프리미엄 신제품 중심으로 판매 확대를 추진할 방침이다.

네트워크는 국내외 주요 시장 판매 확대로 매출 증가가 전망된다.

VD는 연말 성수기 영향으로 TV 수요 회복이 기대되는 가운데, 주요 유통사와 전략적 협업을 통해 프리미엄·대형·라이프스타일 TV 제품 중심으로 판매를 확대할 계획이다.

생활가전은 비스포크 AI 제품 글로벌 판매 확대를 통해 AI 가전 시장을 선점하고 시스템 에어컨 판매를 확대해 전년 대비 매출 확대를 추진할 계획이다.

하만은 안정적인 전장 사업 수주가 예상되고 연말 성수기 소비자 오디오 제품 판매 확대와 운영 효율화를 통해 견조한 수익성을 유지할 계획이다.

디스플레이는 중소형의 경우 주요 고객사 신제품 수요가 지속되고 IT 및 전장 제품의 판매 증가가 예상되지만 패널 업체간 경쟁이 심화됨에 따라 전 분기 대비 실적 개선 여부는 보수적으로 전망하고 있다.

대형의 경우 생산 효율 향상으로 주요 고객사 수요에 안정적으로 대응해 매출을 확대하고 2025년 신제품 수요에 적기 대응할 방침이다.

◆내년, 거시경제 불확실성 지속…시장 수요 성장 기대

내년에는 거시경제 불확실성이 지속되는 가운데 시장 수요 성장이 기대된다.

DS 부문은 첨단공정 기반 제품과 HBM, 서버용 SSD 등 고부가 제품 수요 대응을 통해 수익성 있는 포트폴리오 구축에 주력할 방침이다.

DX 부문은 프리미엄 제품에 대한 혁신을 지속하면서 AI 경험의 완성도와 제품 연결성을 높여 나갈 계획이다.

메모리는 AI와 연계된 데이터센터 투자 등으로 고용량 및 고성능 제품 수요 증가가 예상되는 바 첨단공정 비중을 확대해 나갈 계획이다. HBM3E 판매를 더욱 확대하는 한편, HBM4는 하반기에 개발 및 양산을 진행할 예정이다.

또한, 서버용 128GB 이상 DDR5 및 모바일·PC∙서버용 LPDDR5X 등 고사양 제품 판매를 적극 확대할 예정이다. 8세대 V낸드로의 공정 전환을 본격화하고 QLC 기반 고용량 수요에도 적극 대응할 방침이다.

시스템LSI는 주요 고객사 플래그십 제품에 SoC 공급을 집중하는 한편, 차세대 2나노 제품 준비에 집중할 계획이다.

이미지 센서는 기능 차별화를 통한 신규 제품 공급을 확대하고, DDI는 패널 디스플레이구동칩(PDDI)과 타이밍 콘트롤러(T-CON)를 통합한 솔루션 개발 등을 통해 제품 차별화를 추진한다는 방침이다.

파운드리는 첨단공정 양산성 확보를 통해 매출 확대를 추진하고 내년 2나노 양산 성공을 통해 주요 고객 수요를 확보할 계획이다.

또한, 메모리 사업부와 협력해 HBM 버퍼 다이 솔루션을 개발해 신규 고객 확보를 추진할 방침이다.

DX 부문 중 MX는 갤럭시 AI 고도화를 바탕으로 갤럭시 S25 시리즈, 폴더블 등 플래그십 중심의 매출 성장과 수익성 개선을 추진하는 한편, 갤럭시 탭·북 및 웨어러블 등 에코시스템 제품 판매도 확대할 방침이다.

내년 상반기에 출시할 갤럭시 S25 시리즈는 갤럭시 AI의 경험 완성도를 높여 일상 혁신을 주도하고 마케팅 및 체험 프로그램을 강화해 판매를 확대할 방침이다.

올해 출시한 갤럭시 링을 통해 삼성 헬스 에코시스템 확장에 기여하고, 향후 출시 예정인 XR(eXtended Reality) 디바이스 등 당사 제품간 연결 경험을 강화할 계획이다.

네트워크는 주요 사업자 망 증설과 신규 수주를 통해 전년 대비 실적 개선을 추진하는 한편, 5G 핵심칩 고도화로 하드웨어 제품 경쟁력을 제고하고 ▲vRAN(virtualized Radio Access Network) ▲ORAN(Open Radio Access Network) 등 통신 기술 리더십을 강화할 방침이다.

VD는 AI 기능 차별화와 더불어 ▲프리미엄 ▲라이프스타일 중심으로 제품 혁신을 지속하며 글로벌 시장 1위 업체로서의 위상을 강화할 계획이다. 특히, 스마트싱스와 연계한 차별화된 고객 경험을 제공해 TV의 역할을 AI 홈의 허브로 확장해 나갈 계획이다.

생활가전은 AI 가전의 기능 고도화와 글로벌 확산을 추진하는 한편, ▲시스템에어컨 ▲빌더 ▲빌트인 등 B2B 사업을 강화하고 소비자 직접판매(D2C) 기반 온라인 매출을 성장시켜 사업 구조를 개선할 방침이다.

하만은 삼성전자와 협업을 통해 사업 경쟁력을 강화하는 한편, 전장사업은 거래선을 다변화하고 신규 분야 수주를 확대하고, 소비자 오디오는 TWS(True Wireless Stereo) 중심의 고성장 시장을 공략할 계획이다.

디스플레이는 중소형의 경우 스마트폰 시장 성장은 제한적일 것으로 예상하나, AI 디바이스에 최적화된 저소비 전력, 고화질 등 OLED 혁신 기술로 폴더블과 하이엔드 스마트폰에서의 리더십을 이어갈 계획이다.

대형은 TV의 경우 QD-OLED의 성능 우위를 기반으로 프리미엄 시장에서의 입지를 강화하고, 모니터는 고해상도 신제품 추가 및 주사율 다변화 등을 통해 게이밍 시장뿐 아니라 B2C 영역까지 확대해 나갈 방침이다.

◆긍정론과 부정론 엇갈려…내년 반도체 시장 반전 기대

증권사들의 삼성전자 4분기 전망은 긍정론과 부정론이 엇갈리고 있다.

송명섭 iM증권 연구원은 "4분기 매출과 영업이익 전망치는 77조9000억원과 11조원으로 D램, 낸드, 블렌디드 평균판매가격(ASP) 증감률은 +3%, 0%를 기록할 것으로 예상된다. 서버용 D램 가격은 HBM 판매 비중 증가로 추가 상승이 가능할 것"이라고 설명했다.

이어 "메모리 부문에서는 3분기와 유사한 수준의 특별상여금 충당이 발생할 가능성이 있으나, 비메모리 부문에서는 일회성 비용의 제거에 따른 적자 축소가 전망된다"고 분석했다. 또한 "4분기 반도체 부문의 영업이익은 6조7000억원으로 개선될 것"이라며 "다만 SDC 및 MX 부문의 영업이익은 계절적 요인과 시장 재고 축소에 따라 전 분기 대비 둔화될 것"이라고 긍정적인 시각을 보였다.

이승우 유진투자증권 연구원은 "비메모리의 일회성 비용은 장기간 성과를 내지 못한 프로젝트들에 대한 정리가 진행되고 있기 때문이 아닌가 추정된다. 경험적으로 볼 때 이 같은 케이스는 연말까지 이어지는 경우가 많다"며 "4분기에도 이는 결국 전사 실적에도 부담이 될 가능성이 커 보인다. 4분기 영업이익 추정치를 기존 10조7000억원에서 8조9000억원으로 하향 조정한다"며 부정적인 전망을 내놓았다.

증권사들은 내년부터 반도체 시장 반전을 기대할 수 있을 것으로 보고 있다.

박상욱 신영증권 연구원은 "내년에 D램 생산능력의 약 30%를 HBM으로 전환하면 공급 부족이 발생하면서 메모리 가격 상승을 야기할 것"이라며 "D램 가격 상승이 가시화되는 내년부터 밸류에이션 리레이팅이 가능할 것"으로 전망했다.