- 입력 2025.03.26 12:30

현대차그룹 관세 면제에 재계 美 투자 러시 조짐

불황 겪는 대기업들, “투자금 조달 여의치 않아”

[뉴스웍스=안광석 기자] 현대자동차그룹이 미국 도널드 트럼프 행정부발 관세 후폭풍에 선제적으로 대응하고 나선 가운데, 포스코·SK·한화 등 국내 타 대기업들도 미국 투자 카드를 만지작거리고 있다.

그러나 오는 4월 2일 미국 수입품 관세 적용 방법이나 시기 등이 불투명한 데다, 불황 및 자금 조달 문제 등으로 결단이 쉽지 않은 상황이다.

◆관세 후폭풍 대비…"대미 투자는 필수"

26일 재계에 따르면 포스코 측은 지난 20일 주주총회를 통해 “인도나 미국과 같은 고성장 고수익 시장에서 완결형 현지화 전략을 통해 입지를 강화하겠다”고 밝혔다.

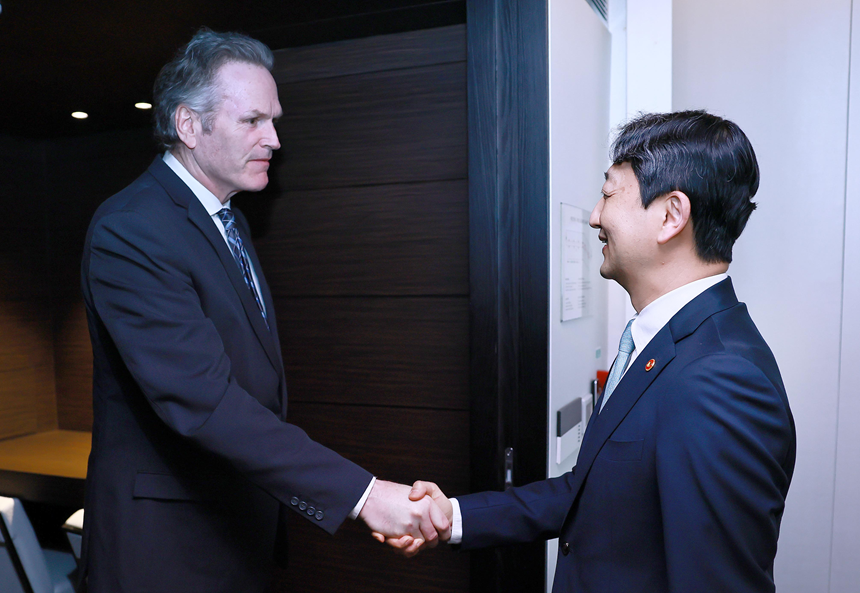

앞서 포스코는 미국발 철강 관세 대비 차원에서 현지에 상공정 투자를 검토해 왔다. 즉, 철광석을 고온에 녹여 열연강판 등 반제품을 제작하는 고로를 짓겠다는 의미다. 또한 포스코는 현재 방한 중인 마이크 던리비 미국 알래스카 주지사와 액화천연가스(LNG) 프로젝트 참여 여부를 논의하기도 했다.

알래스카 LNG 프로젝트는 트럼프 2기 행정부의 국정과제다. 포스코는 LNG 탱크 소재로 쓰이는 극저온 고망강간을 생산하고, 계열사 포스코이앤씨는 LNG 운송 시설을 제작한다.

알래스카 LNG 프로젝트의 경우 SK이노베이션이나 한화그룹도 참여를 검토 중이다.

특히 SK그룹은 알래스카 LNG 프로젝트 외에도 전사적으로 배터리 공장(SK온)과 반도체 후공정(SK하이닉스) 신설 등 미국 투자 확대를 꾀하고 있다. 한화그룹의 경우 방산 계열사 한화에어로스페이스가 미국에 위성·발사체·자주포 등 국산 무기 생산 체계를 갖출 계획이다.

이밖에도 삼성전자는 미국 텍사스주에 짓는 중인 170억달러 규모의 반도체 공장 외에도 추가 공장 신설을 검토하고 있다. LG화학도 미국에 배터리 연구개발(R&D) 센터 건립을 계획 중이다.

◆투자금만 해도 조단위…불황 속 해법은

그러나 미국발 관세 위기 외에는 불안 요소가 적은 현대차그룹과 달리 불황에 시달리거나, 자금 조달에 어려움을 겪고 있는 타 대기업들의 경우 미국 투자는 큰 모험이다.

철강 사업 상공정의 필수인 고로를 짓기 위해서는 조단위의 투자가 필요하다. 고로와는 성격이 다르지만 현대제철도 미국에 전기로 일관제철소를 짓기 위해 8조원 이상의 투자금액을 책정했다. 변수가 많은 해외 현장을 고려하면 공사기간도 최소 6~7년은 잡아야 한다.

전기자동차 ‘캐즘(일시적 수요 정체)' 및 중국의 저가 철강재 공세로 철강과 이차전지 등 주력 부문에서 실적 하락을 겪고 있는 포스코가 당장 결정할 수 있는 사안은 아니다. 더군다나 포스코는 인도에서도 5조원을 투입해 일관제철소 건설을 추진 중이다.

알래스카 LNG 프로젝트도 트럼프 대통령이 직접 한국을 언급하면서 참석을 희망하고는 있지만, 규모만 440억달러(약 65조원)에 달하는 초대형 프로젝트다. 포스코·SK·한화가 참여하게 되면 특정 공구 공사를 맡게 되겠지만, 컨소시엄을 맺는다 해도 조단위 투자가 수반된다.

SK그룹의 경우 전기차 캐즘 영향으로 에너지나 배터리 관련 계열사 SK이노베이션과 SK온 등이 실적 부진을 겪고 있다. SK 일부 계열사는 희망퇴직까지 실시 중인 상태다.

한화에어로스페이스의 경우 견조한 실적에도 부채가 낮아야 수주 및 투자가 쉬운 방산업 특성상 유상증자로 미국 투자금을 조달하려 했다가 여론의 뭇매를 맞는 중이다.

재계 한 관계자는 “자금 조달 외에도 트럼프 행정부가 관세 혜택을 주는 것이 미국 투자 의향을 밝힌 시점부터인지, 현지 공장이 가동되는 시점인지부터가 애매한 상황에서 섣불리 현지 투자를 결정하기는 어려울 것”이라고 말했다.