- 입력 2025.09.30 06:00

LG CNS '배터리 교체 권고' 1년넘게 묵살·교체엔 알바생 동원·재해복구(DR) 시스템 제 역할 못해

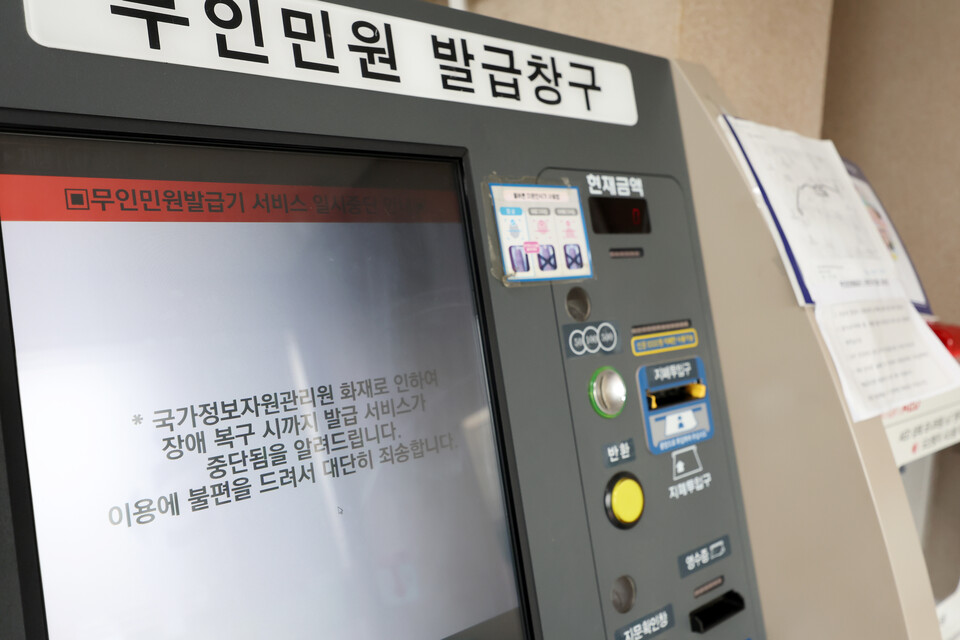

26일 국가정보자원관리원(국정자원) 화재로 600개가 넘는 정부 전산시스템이 멈추면서 국가 디지털 안보의 취약성이 드러났다. 단일 집중 구조와 예산 부족으로 18년간 방치됐던 문제점이 한꺼번에 폭발한 이번 사태는 '예고된 재앙'이었다. 국정자원이 안고 있던 구조적 결함과 화재로 드러난 총체적 부실을 분석하고, 재발 방지를 위한 전문가들의 의견을 제시한다.

[뉴스웍스=박광하 기자] 국가정보자원관리원은 대전 본원 소실 시 3시간 내 복구 가능하다고 공언했지만 사실은 복구 시점조차 예측할 수 없었다. 지켜야 할 서버는 화재가 발생한 배터리와 불과 60㎝ 떨어져 있었고, 배터리 교체 작업에는 비전문 업체와 아르바이트생이 투입됐다. LG CNS가 지난해 6월 배터리 교체를 권고했지만 1년 넘게 묵살됐고, 1500억원을 들여 지은 공주 백업센터는 17년째 표류 중이다. 비용 절감이 국가 마비를 불렀다는 지적이 빗발친다.

◆'3시간 복구' 호언장담 무색…재해복구 체계 신뢰성에 의문

가장 큰 문제는 재해복구(DR) 시스템이 제 역할을 하지 못했다는 점이다. 국정자원은 대전 본원과 광주센터 간 실시간 백업 체계를 구축하고, 대전 본원이 소실될 경우 3시간 이내 복구할 수 있다고 그간 주장해왔다. 2022년 10월 판교 데이터센터 화재로 카카오톡이 먹통됐을 당시, 강동석 당시 국정자원 원장은 "국정자원 대전센터가 화재나 지진 등으로 한꺼번에 소실될 경우 실시간 백업된 자료로 3시간 이내 복구할 수 있도록 구축돼 있다"고 공언했다.

이번 화재에서는 '3시간 복구'는커녕 복구 시점조차 예측할 수 없는 상황이 펼쳐졌다. 광주·대구 센터에 백업 데이터가 보관돼 있었지만, 실제 운영은 대전 본원에 집중돼 있었다. 물리적 백업만 있었을 뿐 운영적 이중화는 사실상 전무했다. '액티브-스탠바이' 방식으로, 주시스템이 중단되면 백업 시스템이 가동되는 구조였지만, 실제 긴급 상황에서는 즉시 전환되지 않았다.

행안부가 마련한 행정정보시스템 서비스수준협약(SLA) 표준안에 따르면 1등급 시스템은 2시간, 2등급은 3시간 이내 복구하도록 규정돼 있다. 하지만 이 기준은 2026년까지 시범 운영을 거쳐 2027년부터 의무화된다. 이번 사고의 경우 시범 적용 기간에 발생해 직접 적용되지 않는다.

행안부는 화재 발생 2시간 뒤인 26일 오후 10시 20분께 1등급 12개, 2등급 58개 시스템이 멈췄다고 발표해 늦장 대응이라는 비판도 받았다. 27일 오전 8시 2분께야 국민들에게 안내문자를 발송했고, 정확한 피해 규모와 복구 시점은 현장 진입 후에나 파악 가능하다는 입장을 반복했다.

IT 업계에서는 '액티브-액티브' DR 체계로 전환해야 한다고 지적한다. 이는 대전과 광주·대구 센터가 동시에 가동되면서 서로를 백업하는 방식으로, 한쪽이 멈추면 동시 가동 중인 다른 쪽을 통해 작업을 계속할 수 있다. 하지만 이러한 시스템 구축은 막대한 예산이 소요된다는 이유로 사고 때까지도 미뤄졌다.

◆서버-배터리 간격 60㎝…구조적 결함에 비전문 작업까지

화재가 발생한 전산실의 구조적 문제도 이번 사태를 키웠다. 전산실에는 서버와 UPS가 같은 공간에 배치돼 있었다. 소방당국에 따르면 서버들은 1.2m 간격으로 배치됐고, 불이 붙은 리튬이온배터리와의 거리는 불과 60㎝였다. 전력 설비에서 화재가 발생하면 보호해야 할 서버까지 위험에 노출되는 구조였다. 이 문제를 해결하기 위해 배터리 이중화 작업을 진행하던 중 화재가 발생한 것은 아이러니하다.

사건에는 부실한 작업 과정까지 더해졌다. 업계 관계자에 따르면 통상 UPS용 리튬 배터리 교체나 전기 작업 등은 전문성이 있는 업체에서 수행하지만, 이번 작업에서는 비전문 업체가 전기 작업까지 진행했다. 게다가 전문가 외에도 아르바이트생 수명이 투입돼 배터리 운반과 설치 보조 작업을 한 것으로 알려졌다.

리튬 배터리는 작은 충격이나 잘못된 연결에도 쉽게 과열되거나 폭발할 수 있어 '시한폭탄'으로 불린다. 취급과 이전, 설치 전 과정에 걸쳐 전문성과 안전 규정 숙지가 필수적인데, 관련 지식과 경험이 없는 비숙련 인력이 투입됐다는 것이다.

업계에서는 최저가 입찰, 다단계 하도급 등으로 자격 미달 업체가 작업을 수행했을 가능성이 있다고 보고 있다. 이런 추정이 사실로 드러날 경우 비용 절감이 대규모 국가 시스템 장애를 야기한 셈이다.

◆예산 부족으로 개선 지연…공주 백업센터도 17년째 표류

예산 부족을 지적하는 목소리가 들린다. 2023년 11월 행정전산망 마비 사태 이후에도 근본적인 개선이 이뤄지지 않은 건 예산이 없었기 때문이라는 지적이다. 업계에서는 보안, 이중화, 백업 등 눈에 보이지 않는 시스템 안전 분야 예산은 배정받기가 쉽지 않다고 말한다. 시스템의 안전 투자를 선행적으로 하려고 해도 예산 편성 시 "문제 없이 잘 작동하는 데 왜 그런 예산을 줘야 하느냐"는 핀잔을 듣기 일쑤라는 말도 들린다.

재난·재해 등으로 인한 마비 사태가 발생할 경우에 대비해 국가 전산 시스템을 보호하는 국정자원 공주센터(백업센터)가 예정대로 가동됐다면 이런 사태를 막을 수 있었다는 지적도 발견된다. 공주 백업센터는 직격 핵을 제외한 모든 무기체계에 대한 공격에 견딜 수 있도록 터널 내 전산동을 구축하고, 화생방, 내진, 전자기펄스(EMP) 차폐 등 특수시설로 방호체계를 갖췄다. 건물 공사를 마친 뒤 본격 운영에 들어가야 할 공주 백업센터는 2024년 1차 정보화 예산으로 251억5000만원이 편성되고도 그해 8월까지 예산이 전혀 집행되지 않았다. 결국 2025년 공주 백업센터 예산은 235억원이 감액된 16억1400만원만 편성됐다.

관련 업계에 따르면 LG CNS는 지난해 6월 국정자원 시설을 점검한 결과 배터리 시스템 교체 시기(2024년 8월)가 도래한 것을 확인하고 정부와 국정자원에 설비 교체를 권고한 것으로 전해졌다. 정부는 이 권고를 1년 넘게 묵살했고, 결국 화재라는 최악의 결과를 낳았다.

더욱이 지난해 정부는 대전 국정자원 배터리 재배치를 위해 예산 49억3500만원을 편성했고, 이 중 40억7600만원을 집행했다. 배터리 재배치 예산은 올해도 42억1600만원이 편성됐다. 지난해 배터리 재배치 개선 사업을 완료하지 못하고 올해 예산에도 편성된 것이다. 차규근 조국혁신당 의원은 "이미 예산 수십억원을 집행하고도 화재를 막지 못한 이유를 면밀히 확인해야 한다"고 지적했다.