- 입력 2025.08.27 18:00

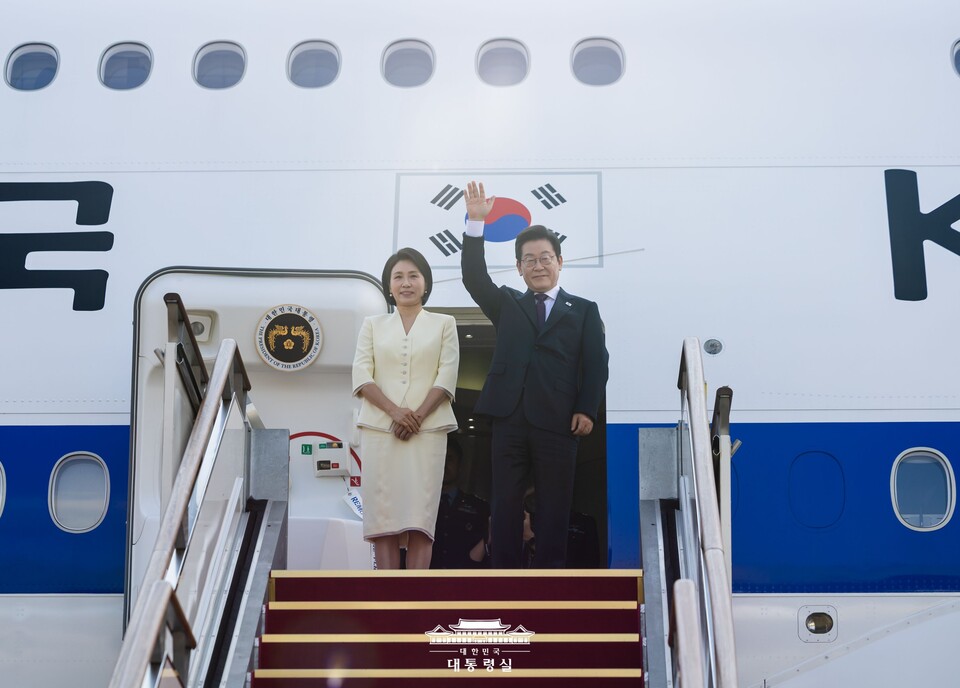

[뉴스웍스=정민서 기자] 이재명 대통령이 3박 6일간의 일본·미국 순방 일정을 마치고 귀국길에 올랐다. 취임 후 첫 한미정상회담을 치른 이번 순방은 한미동맹의 안정적 출발과 한일관계 개선 신호탄을 알렸다는 점에서 긍정 평가를 받지만, 후속 협상에서 풀어야 할 '디테일' 과제가 적지 않다는 분석이 나온다.

이번 방미에서 가장 주목받은 대목은 도널드 트럼프 미국 대통령과의 첫 정상회담이다. 우려했던 돌발 요구나 갈등 현안은 전면에 등장하지 않았고, 양국은 안보·경제 협력 의지를 확인하는 데 집중했다. 이 대통령이 북미 대화 재개를 제안하며 "트럼프 대통령이 피스메이커가 된다면 자신은 페이스메이커가 되겠다"고 말한 장면은 상징적으로 받아들여졌다. 트럼프 대통령이 연내 김정은 북한 국무위원장과의 만남 의사를 밝히면서 한반도 정세 변화의 여지도 엿보였다.

경제협력 메시지도 이어졌다. 이 대통령은 회담 직후 한미 재계 간담회를 열고 협력 방안을 논의했으며, 알링턴 국립묘지 참배와 한미 조선협력 상징인 필라델피아 조선소 방문으로 동맹의 외연을 강조했다. 대체로 '첫 시험대'를 무난히 넘겼다는 평가다.

또 도널드 트럼프 대통령이 추진하는 알래스카액화천연가스(LNG) 개발 프로젝트와 미국산 LNG 수입량 확대 등 한미간 에너지 협력도 가속화될 전망이다.

우리 정부는 이번 정상회담의 성과 가운데 하나로 오는 2028년부터 연간 330만톤 규모의 미국산 LNG 도입을 본격화한다는 계획을 공식화했지만 알래스카 LNG프로젝트 참여 여부는 유보하는 입장을 보였다.

트럼프 대통령이 언급한 알래스카 LNG프로젝트의 경우 이재명 대통령이 투자자로 참여하겠다고 확답하지 않았지만 향후 양국간 실무진 차원에서 사업 참여를 두고 논의를 이어갈 것으로 보인다.

그러나 남은 과제도 뚜렷하다. 쌀·소고기 시장 개방, 대미 직접투자, 주한미군 전략적 유연성 등 민감한 현안은 이번에 수면 위로 오르지 않았지만, 향후 미국이 '청구서'를 꺼낼 경우 치열한 협상이 불가피하다. 북미대화 재개의 경우도 북한과 중국, 최근 밀착하는 북러 관계 등 불확실한 외교 변수로 가득하다. 결국 동맹의 틀을 다진 만큼, 구체적 이익을 지켜내는 세밀한 외교가 요구되는 상황이다.

일본과의 관계 설정도 순방의 중요한 축이었다. 이 대통령은 첫 양자 정상회담 대상으로 일본을 선택하며 한일관계 복원을 서두르는 모습을 보였다. 17년 만에 정상 공동문서가 채택되고 '셔틀외교' 재개가 합의된 것은 한일관계 개선 의지를 보여준 상징적 장면으로 꼽힌다. 그러나 과거사 문제를 사실상 건드리지 않고 넘어간 점은 '뇌관'을 뒤로 미뤘다는 지적도 함께 나온다.

이 대통령은 일본에서 미국으로 향하는 전용기 안 기자간담회에서 이런 비판에 대해 "국내 일각에서 과거사 문제를 지적하는 것을 잘 알고 있다"며 "그런 지적을 받을 각오도 했다. 그러나 비판을 감수하더라도 필요한 협력은 추진해야 한다"고 말했다. 이는 실용 외교 기조를 이어가되 후속 논의의 부담은 안고 가겠다는 뜻으로 해석된다.

결국 이번 순방은 "동맹은 다졌다, 숙제는 남았다"는 평가로 요약된다. 긍정적 외교 무대 데뷔전을 치렀지만, 향후 협상 과정에서 국익을 구체적으로 지켜내는 세심한 전략이 요구된다는 점에서 성과와 과제가 동시에 드러난 여정이었다.

관련기사

- 정청래 "한미 정상회담 압도적 성공…성과 구현 뒷받침할 것"

- 李대통령, 필라델피아 '서재필기념관' 방문…26년만의 대통령 방문

- 美 한화 필리조선소 찾은 李대통령 "K-조선 기적처럼 '마스가' 현실 만들자"

- 李대통령 "한미, 미래지향적 포괄적 전략동맹으로"

- 李대통령 선물은 '거북선·골프채·마가모자'…트럼프 "펜도 마음에 든다"

- 李대통령 "한국, 과거처럼 '안미경중' 취할 수 없는 상황"

- 한미 정상회담 전 2시간의 해프닝…트럼프 "오해였다"

- 대통령실 "한미 정상회담, 시종일관 화기애애…신뢰 쌓아"

- 李대통령 "트럼프 北 문제 피스메이커, 나는 페이스메이커"

- 李대통령 "장동혁 국힘 대표와 회동 즉시 추진" 지시

- 또 들어온 美 알래스카 LNG 압박…강관업계 "기회 아닌 리스크"

- 대통령실 "미국과의 협상, 끝날 때까지 끝나지 않는 '뉴노멀'"

- 외교부 "김정은 中 전승절 참석 사전에 인지…남북 대화 열려 있어"

- 李대통령 "죽을 힘 다해 국정 운영…말보다 결과 보여드리겠다"

- 이시바 日총리 30일 방한…부산서 李대통령과 정상회담

- 李대통령 "여순사건 77주기…다시는 무고한 희생자 없도록 모든 조치 약속"