- 입력 2025.02.13 10:52

검사 시절 이재용 직접 기소…1·2심 모두 무죄 판결

유영하 "책임지고 사퇴해야"…"퇴임 전 꼬리표 지속"

[뉴스웍스=박성민 기자] 이복현 금융감독원장이 임기 4개월을 남기고 '이재용 리스크'에 직면했다. 최근 이재용 삼성전자 회장이 분식회계 혐의 항소심에서 무죄를 선고받자, 검사 시절 이 회장을 기소했던 이 원장에 대한 책임론이 수면위로 떠올랐기 때문이다.

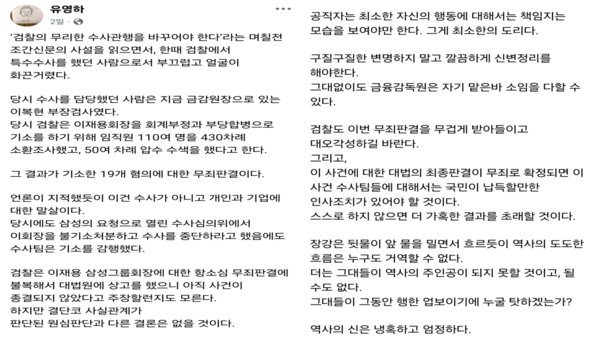

13일 정치권에 따르면 유영하 국민의힘 의원은 자신의 페이스북에 이 원장을 저격하는 글을 게시했다. 유 의원은 "'검찰의 무리한 수사관행을 바꾸어야 한다'라는 며칠 전 조간신문 사설을 읽으면서 한때 검찰에서 특수수사를 했던 사람으로서 부끄럽고 얼굴이 화끈거렸다"고 회상했다.

유 의원은 "당시 수사를 담당했던 사람은 지금 금감원장으로 있는 이복현 부장검사였다"며 "검찰이 이 회장을 기소하기 위해 임직원 110여명을 430차례 소환 조사했고, 50여 차례 압수수색을 했다"면서 "결과는 기소한 19개 혐의 모두 무죄였다"고 적었다.

그는 "(검찰의) 아니면 말고 식의 수사는 더는 허용해서는 안 되고, 무리한 수사에는 반드시 법적 책임을 물어야만 한다"라며 "이번 수사의 책임자였던 이복현 금감원장은 알량한 언론 플레이로 숨지 말고 무죄 판결에 책임지고 사퇴해야 한다"고 비판했다.

그러면서 "공직자는 최소한 자신의 행동에 대해서는 책임지는 모습을 보여야만 한다"며 "구질구질한 변명하지 말고 깔끔하게 신변정리를 해야 한다"고 촉구했다.

이 원장은 과거 서울중앙지검 경제범죄형사부 부장검사 시절 이 회장의 부당합병·회계 부정 혐의에 대한 수사를 직접 지휘했다.

그러나 1심에 이어 2심 재판부도 이 회장에 대한 무죄를 선고한 상황에서 검찰이 상고라는 카드까지 꺼내 들자, 검찰이 무리하게 기소를 강행한 것 아니냐는 질타가 쏟아졌다.

특히 10년째 계속되고 있는 삼성의 '사법 리스크'가 당시 부장검사였던 이 원장의 손에서 시작됐단 점에서 비난의 화살이 집중됐다.

이 회장에 대한 무죄 판결 소식을 접한 이 원장은 지난 6일 한국거래소에서 열린 '한국증시 활성화를 위한 열린 토론' 직후 기자들과 만나 "사법부의 판단을 존중한다"며 "당시 담당자로서 논리와 근거 등이 법원을 설득할 만큼 충분히 준비되어 있지 못했다는 점에서 이유를 불문하고 사과드린다"고 말했다.

다만 이 원장은 "에버랜드 전환사채 사건부터 이제 삼성물산·제일모직 합병 사건에 이르기까지 사법부가 법 문안의 해석만으로는 주주 보호 가치를 인정하기 어렵다는 입장을 내놓고 있다"며 "물적분할, 합병, 다양한 주주 가치 보호 실패 사례를 막기 위해 법 해석에 의지하기보다는 자본시장법을 포함한 다양한 개정이 불가피하다"고 했다.

사실상 삼성에 대한 사과보다는 무죄 판결의 사유가 자본시장법 미비에 있다는 뜻을 내비친 셈이다.

이 원장의 임기는 오는 6월 만료된다. 그는 최근 열린 '2025년 금융감독원 업무계획' 기자간담회에서 남은 임기와 무관하게 끝까지 금융권에 드라이브를 걸 것이라고 공언했다. 이 원장의 앞에는 우리금융지주 경영실태평가와 금융권 책무구조도 도입 등 해결 과제가 산적한 상태다.

하지만 임기 초반 적극적인 추진력과 서슴없는 발언으로 강력한 리더십을 펼쳤던 것과 달리 현재 영향력은 많이 옅어진 상태다. 임기 막판 레임덕과 더불어 삼성 리스크까지 이 원장의 발목을 붙잡고 있다.

금융투자업계 관계자는 "만약 (이재용 회장의) 상고가 받아들여지더라도, 1·2심에서 나온 판결이 뒤집어질 가능성은 매우 희박한 만큼, 이 원장의 퇴임 전까지 '이재용 리스크' 책임에 대한 꼬리표는 계속해서 따라다닐 수밖에 없을 것"이라고 말했다.

관련기사

- 하태경 "檢, 이재용 상고 취하해야…태어나서 처음 삼성 편 들어"

- "결국 대법원까지"…檢, 1·2심 무죄 이재용 삼성전자 회장 '상고'

- 검찰 '이재용 무죄' 대법 상고할까…외부 참여 심의위 '논의'

- 이재용 기소했던 이복현 "무죄 판결 존중…삼성 재도약 기원"

- 재계 "이재용 회장 무죄, 초격차 경쟁력 확보할 모멘텀 될 것"

- 이재용 회장 '사법 리스크' 벗었다…'뉴삼성' 행보 본격화 예고

- 이복현 금감원장, 5대 금융지주 회장 만나 '이사회 역량 강화' 협력

- [출근길 브리핑-2월 14일] 尹 탄핵심판 9차 변론 18일·작년 '석화 빅4' 중 금호만 '미소'·'이재용 리스크' 이복현 임기 빨간불·국회 '하늘이법' 초안·BYD發 '커넥티드카 보안' 우려 확산

- 이복현 은행권에 쓴소리…"내부통제 부실, 가산금리 인하 외면"

- 이복현 금감원장 "공매도 전산화·ATS 출범…인프라 개선 역량 집중"

- 금감원, 증권·자산운용·부동산신탁 불법 영업행위 엄단 예고

- "분식회계 부당이득 없어도 벌금 최대 10억"

- 금감원 떠나는 이복현…'금융개혁·디지털 전환' 지속 당부